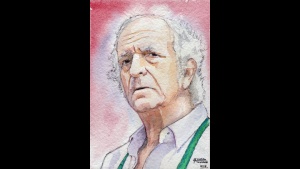

Artículo publicado por el Premio Nobel sanmarquino, Mario Vargas Llosa, tras la muerte del pintor Fernando de Szyszlo, artista que fue homenajeado por la UNMSM en su 446 Aniversario.

Eran las tres de la madrugada en Moscú cuando sonó el teléfono. Mi hija Morgana llamaba para decirme que Lila y Fernando de Szyszlo habían muerto, desbarrancados por una escalera de su casa. Ya no pude dormir. Pasé el resto de la noche paralizado por un atontamiento estúpido y un sentimiento de horror.

Oí tantas veces decir a Szyszlo (Godi para los amigos) que no quería sobrevivir a Lila, que si ella se moría primero él se mataría, que, pensé, tal vez había ocurrido así. Pero, minutos después, cuando pude hablar con Vicente, el hijo de Szyszlo, quien estaba allí trémulo, junto a los cadáveres, me confirmó que había sido un accidente. Después alguien me informó que habían muerto tomados de la mano y, según los médicos, la muerte había sido instantánea, por una idéntica fractura de cráneo.

Lo que me queda de vida ya no será lo mismo sin Godi, el mejor de los amigos. Fue un gran artista, uno de los últimos, entre los pintores, al que se podía aplicar ese adjetivo con justicia, y una espléndida persona. Culto, entrañable, divertido, leal. Enriquecía la noche con sus anécdotas y sus chistes cuando estaba de buen humor y sus juicios eran agudos y certeros cuando recordaba a las personas que había conocido y que admiraba, como Tamayo, Breton u Octavio Paz. Había en él una decencia indestructible cuando hablaba de política o del Perú, una falta total de oportunismo o cautela, una integridad que, sin buscarlo y a su pesar, en sus últimos años lo fue convirtiendo en su país en una autoridad moral cuya opinión era solicitada sobre todos los temas. Cuando estaba de mal humor se encerraba en un mutismo de sílabas, una inmovilidad de estatua y se le respingaba la nariz.

Su pasión era el arte, claro está, pero la literatura le apasionaba también y había leído mucho, y leía y releía siempre a sus autores favoritos, y era una delicia para la inteligencia oírlo hablar de Proust, de Borges y oírlo recitar de memoria los sonetos más barrocos de Quevedo o el poema de amor que Doris Gibson inspiró a Emilio Adolfo Westphalen.

Lea la nota completa en la revista Domingo del diario La República